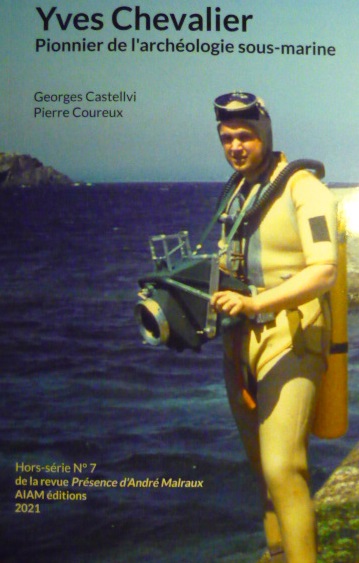

CHEVALIER (Yves) né le 17 août 1935 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), retiré dans la région toulousaine près de son fils depuis 2017. Archéologue sous-marin dès 1953, assistant du Service des Fouilles et Antiquités chargé de l’inspection des fouilles sous-marines (fin 1961-1966), rattaché à la DRASM (1966) devenue le DRASM (1991) dont il sera chargé de mission avant de terminer sa carrière au CERP de Tautavel (Pyrénées-Orientales) (1992-2000). Photo Serge Coupeau – Journal L’Indépendant

Yves Chevalier est issu d’une famille d’entrepreneurs de travaux publics dont le premier représentant, son arrière-grand-père, Jean Chevalier dit Émile (1838-1911), était originaire de La Couronne, faubourg d’Angoulême. Installé à Bédarieux (Hérault), ce dernier fonda son entreprise qui participa notamment à la construction de la ligne du train cévenol au départ de Béziers ; de son épouse, Marguerite Regraffe, il eut deux fils, Antoine (1869-1931) et Jules*1 (1871-1954). Antoine (grand-père d’Yves) fut architecte à Sète, président du tribunal de commerce (une plaque commémorative datée de 1928 est conservée dans l’ancien Palais de Sète créé pour accueillir le tribunal de commerce, c’est aujourd’hui le siège du Parlement régional de la Mer). Jules (grand-oncle d’Yves) s’installa à Perpignan à la fin du XIXe s., créant à son tour une entreprise de travaux publics qui se développa au cours des années 1900-1930, fut notamment adjudicataire du ballastage de la ligne de Cerdagne entre Villefranche-de-Conflent et Bourg-Madame (1908-1909) puis de Bourg-Madame à Enveigt-Latour-de-Carol (1920-1927).

Georges (1897-1968 ; père d’Yves) fut également entrepreneur de travaux publics, formé auprès de son oncle Jules, résidant, comme ce dernier, Quai Nobel, à Perpignan. Avec son épouse Margueritte Barbe, née à Sallèles-d’Aude, ils ont eu deux fils : Yves et Jean.

Yves Chevalier (né le 17 août 1935) a d’abord fait ses études à Perpignan, à l’école Jules Ferry, où il décroche son Certificat d’études. Dans les années 1945-48, âgé de 10-12 ans, son père lui apprend à nager à Collioure. Il se passionne alors pour la mer et pour les découvertes de tessons d’amphores remontés de l’Anse Gerbal à Port-Vendres par les scaphandriers – parmi lesquels Georges Efthimiopoulos – ainsi que par les dragages dans le port. Au début des années 1950, il se forme dès lors en autodidacte à la plongée sous-marine avec d’autres collègues, à partir de la jetée de Port-Vendres, tout en poursuivant ses études au lycée Arago qui l’amèneront au baccalauréat (1953).

Au même moment (mai 1953), il participe avec Pierre Ponsich*, André Bonneau et Henri Ducommun, à la création du Groupe de Recherches Sous-Marines du Roussillon (GRSMR) ; P. Ponsich, élu président, obtient alors la première autorisation officielle de fouilles sous-marines du département, le 30 juillet 1953, pour l’Anse Gerbal (émise par la DAH du L.-R.). H. Ducommun lui succèdera par la suite avant de devenir président du comité régional (Languedoc-Roussillon) de la FFESSM puis président national de cette fédération de 1969 à 1972. Parmi les membres de ce premier club de plongée du département, on retrouve, outre le bijoutier H. Ducommun et André Bonneau, créateur à Perpignan du magasin de plongée Star France : Edmond Arnaud, Henri Blanc, Émile Noffre, Étienne Puig – qui devait rejoindre en 1955 l’équipage de La Calypso sous le commandement du commandant Jacques-Yves Cousteau –, René Tomasié – qui tenait le camping de la plage de l’Ouille à Collioure – et le Dr Pierre Ollet, otorhinolaryngologue à Perpignan, médecin du club. En 1958, le GRSMR se dota d’un bateau à moteur racheté à Sète, L’Azaubert, remplacé vers 1960 par une pinasse d’Arcachon, La Douce Brise.

Baccalauréat en poche (1953), Y. Chevalier se destine à la carrière notariale et part à Montpellier pour suivre les cours de la Faculté de droit et de l’École de notariat (1953-1956). L’été il revient en Roussillon et s’adonne à la plongée avec le GRSMR. En 1954, il participe avec Henri Blanc à l’exploration des résurgences du gouffre de Font-Dame (Salses), assisté à terre de Pierre Ponsich. En 1955, à la résurgence de Font-Dame (Salses, 66), il est aux côtés de nombreux autres plongeurs, parmi lesquels André Bonneau, le capitaine Jacques-Jean Dupas – fondateur du centre d’instruction nautique de Collioure (1948) et l’un des créateurs de l’École des nageurs de combat de Saint-Mandrier-sur-Mer (1952) – et Haroun Tazieff, volcanologue et spéléologue. Ainsi, entre 1953 et 1957, Y. Chevalier se forme professionnellement à la plongée et obtient le diplôme de moniteur national de plongée sous-marine (1957) lors du premier stage organisé par la FFESSM à Niolon (Bouches-du-Rhône), promotion Maurice Fargues, officier marinier du GRS tragiquement décédé en 1947 lors d’un essai de plongée profonde à 120 m.

Définitivement de retour de Montpellier en 1956, Y. Chevalier entre comme clerc de notaire stagiaire dans l’étude de Me Michel Fournier, place Guétry, à Perpignan. Il y restera jusqu’en 1959, date de son incorporation au service militaire.

Durant ces années, de 1953 à 1958, les plongeurs prospectent l’Anse Gerbal et finissent par localiser la carène et la cargaison de l’épave Port-Vendres 1 (début Ve s.). Y. Chevalier reçoit 5 autorisations au moins pour ce gisement : surveillance (4 octobre et 21 décembre 1958, 3 décembre 1959), prospections (12 décembre 1959) et fouilles (31 juillet 1961). Il est également régulièrement en contact avec Fernand Benoît, archéologue, conservateur du musée Borély (Marseille) et directeur des Antiquités historiques de PACA, et céramologue antiquisant.

Spécialiste de la plongée et diplômé, Y. Chevalier est affecté pour son service militaire (27 mois, de 1959 à 1961) à l’École de plongée de la Marine nationale de Saint-Mandrier (Var) où il est certifié plongeur de bord (PLB) puis devient instructeur à son tour, sous les ordres du capitaine de vaisseau Philippe Tailliez, l’un des Mousquemers.

On retrouve Yves Chevalier en mars 1960 à Barcelone, venu assister au 1er congrès mondial de la CMAS où l’on retrouve les personnalités de l’archéologie méditerranéenne : Fernand Benoît, Frédéric Dumas, Nino Lamboglia, Philippe Tailliez…

L’été 1961, il rentre à Perpignan où il reçoit la proposition de Fernand Benoît de candidater à un poste « d’assistant du bureau des Fouilles et Antiquités à Paris, chargé de l’inspection des fouilles sous-marines ». La candidature de Chevalier est retenue, le poste est muté à Marseille. Chevalier a donc renoncé au notariat et rejoint son poste créé par le tout nouveau ministère des Affaires Culturelles dépendant d’André Malraux. Il travaille avec les deux DAH de PACA et du L.-R., Fernand Benoît et Hubert Gallet de Santerre, également enseignant à l’université des lettres Paul Valéry de Montpellier ; il est officiellement « Assistant de Directions des Antiquités historiques (Inspection des Fouilles sous-marines) » (Carte des Affaires Culturelles, 16 octobre 1962), chargé de la surveillance et de l’inspection des fouilles sous-marines de tout le littoral méditerranéen, l’essentiel de l’activité se déroulant surtout sur la côte varoise. En effet, avec la nouvelle loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961, « relative à la police des épaves maritimes », le droit a changé : dorénavant, la gestion des découvertes sous-marines à caractère archéologique et patrimonial relève directement du ministère de la Culture et non plus des Affaires maritimes qui pouvaient vendre aux enchères ces biens culturels.

Basé dans un premier temps à Perpignan, Chevalier déménage donc avec sa famille à Marseille dans le courant de l’année 1962, Parc du Roi d’Espagne (8e arrondissement), et ils y résideront jusqu’en 1974. Rattaché d’abord au musée Borély, Y. Chevalier est seul, de décembre 1961 à 1966, comme plongeur officiel du ministère de la Culture, Bureau des Fouilles et Antiquités. Le 9 août 1962, Frédéric Dumas, retiré de la Marine, invite Y. Chevalier à visiter sa fouille de l’épave de la Chrétienne A (Saint-Raphaël, Var). En 1965-1966, Y. Chevalier expertisera toujours avec F. Dumas les épaves antiques de Bendor (Bandol, Var), « l’épave aux Tuyaux » (Porquerolles, Var), celles de la Baie de Briande (La Croix Valmer, Var) et du Planier 3 (Marseille, B.-du-Rh.), etc. Mais ces épaves sont malheureusement visitées et pillées après leur déclaration, par manque de moyens plus importants en hommes et en moyens.

Le 30 septembre 1966, toujours sous l’impulsion d’André Malraux, ministre de la Culture, un arrêté crée alors la Direction des recherches archéologiques sous-marines (DRASM) dont le siège est fixé au fort Saint-Jean, sur le Vieux-Port, à Marseille. Y. Chevalier y est chargé de la plongée sous-marine, des techniques de fouilles, de l’inspection des chantiers, de la carte archéologique des épaves ainsi que de la préparation de la construction d’un bateau spécialisé pour la plongée : L’Archéonaute est construit à Arcachon et armé par la Marine nationale qui y affecte un équipage de huit hommes, commandé par un maître-principal ou un major ; son statut était donc particulier puisqu’il appartenait au ministère de la Culture et dépendait de la Marine qui lui avait attribué la flamme de guerre et le n° A 789 (A pour auxiliaire). Le bateau est lancé en 1967, il est à Toulon le 21 septembre. Le premier directeur de la DRASM n’étant pas plongeur (André Tchernia, latiniste et spécialiste des amphores), Y. Chevalier fait appel à des collègues archéologues-plongeurs, bénévoles, pour le seconder dans ses plongées : Frédéric Dumas, bien sûr, et Claude Santamaria, alors instituteur à Saint-Raphaël, tous deux pionniers en archéologie sous-marine, ainsi que Jean Courtin, préhistorien, et bien d’autres. Plusieurs épaves antiques sont expertisées avec L’Archéonaute, notamment celles de la Madrague de Giens (Hyères, Var) en 1967 et du Dramont E (Saint-Raphaël, Var) en 1968. Les expertises continuent ainsi, souvent lors de campagnes qui ont lieu en septembre et octobre, après les vacances des estivaliers ; les grottes sous-marines sont aussi inventoriées au large de Juan les Pins et Menton. Sur le plan de la plongée, Y. Chevalier était certifié classe 3 par la Comex avec le droit de dépasser les 60 m de profondeur.

Entre 1966 et 1974, le service va peu à peu s’étoffer et, en 1974, Y. Chevalier est nommé à Perpignan, en charge de l’archéologie sous-marine de la façade du Languedoc-Roussillon. Il crée un dépôt de fouilles à Perpignan, au Palais des Rois de Majorque, dépôt ensuite transféré à Port-Vendres, en octobre 1987, qui réunit essentiellement les collections issues des fouilles de Port-Vendres (depuis les années 1950 à nos jours). Il fait également venir L’Archéonaute à Port-Vendres en 1974 pour la fouille de l’Anse Gerbal dont il est titulaire et participe au levage de la coque de l’épave Port-Vendres 1 qui sera envoyée à Marseille, au fort Saint-Jean, pour traitement du bois par l’ingénieur de la DRASM, Jean Bouis. La coque, aujourd’hui revenue en pièces détachées mais étiquetées, attend toujours d’être exposée dans un musée digne de ce nom (remontée sous l’égide du Département des P.-O., du Parc Marin du Golfe du Lion et du DRASSM en 2014 pour établir la possibilité de son exposition, la coque a été à nouveau démontée, ses différentes pièces étiquetées, emballées et mises en dépôt à Paulilles (Port-Vendres, P.-O.). Y. Chevalier fait ensuite revenir L’Archéonaute en Languedoc et Roussillonpour différentes expertises et servir de base de plongée, notamment en 1982 et 1983 pour l’épave Cap Béar 3 (Port-Vendres), fouillée à 40 m de profondeur par l’équipe de Dali Colls.

Localement, Y. Chevalier s’est aussi impliqué en 1986 dans des sondages dans la baie de Collioure, Collioure 1A, une probable épave du Ier s. av. J.-C., et sur l’épave de Port-Vendres 5-La Mirande (ép. de Tibère), ensuite fouillée par Cyr Descamps (1987-1992).

Y. Chevalier ne plongera plus à partir de 1992, quand il est alors affecté par le ministère de la Culture à Tautavel, au CERP, auprès d’Henry de Lumley, directeur au musée de l’Homme (Paris). Il assure plusieurs missions comme chargé de recherches auprès du laboratoire UMR-CNRS, notamment pour la mise en place d’un fonds documentaire et d’une photothèque. Puis, en 2000, il prend sa retraite à l’âge de 65 ans, après 38 ans de services actifs.

Le 12 mars 2016, sous l’impulsion de Pierre Coureux, président des AIAM, une entrevue enregistrée avec Yves Chevalier est réalisée à son domicile perpignanais (20, rue Eugène Delacroix) dans le cadre du 50e anniversaire de la création de la DRASM (auj. DRASSM) ; l’équipe technique est constituée de Pierre Coureux, de Georges Castellvi (président de l’AAPO et archéologue sous-marin) et de Giorgio Menegoni (photographe-vidéaste). La durée de l’enregistrement est de 2h25 réalisé en trois prises (54, 39 et 50 min) qui donnera la matière au montage d’un film-documentaire de 29 min 31 intitulé Yves Chevalier, un pionnier de l’archéologie sous-marine, sous l’égide des AIAM (2018) ; suivra, en 2021, la publication d’un livre de Georges Castellvi et Pierre Coureux : Yves Chevalier, Pionnier de l’archéologie sous-marine, hors-série n° 7 de la revue Présence d’André Malraux, AIAM éditions, Paris, 92 p.

En 2017, il lègue au Département des Pyrénées-Orientales, pour la bibliothèque du SAD 66, un fonds de 1430 ouvrages et 1958 titres de revues spécialisé pour l’essentiel en histoire maritime et archéologie subaquatique, représentant 35 m linéaires de livres. Ce fonds est depuis consulté par les étudiants de l’UPVD en master en archéologie, option APPSA. La même année, il déménage avec son épouse, de Perpignan à Mondonville (Haute-Garonne), pour être plus proche de leur second fils, Laurent.

Y. Chevalier s’est marié à 18 ans en 1953, à Perpignan, avec Christiane Curnier (Toulouse, 29 janvier 1933-Mondonville (31), 13 octobre 2021). Ils ont eu deux fils : Guy (né en 1954 à Perpignan), photographe, et Laurent (né en 1969 à Marseille), instructeur simulateur à Airbus (Toulouse).

SOURCES : Entretien enregistré d’Yves Chevalier, à son domicile (Perpignan), le 12 mars 2016, repris en partie dans le film-documentaire des AIAM, Yves Chevalier, un pionnier de l’archéologie sous-marine (29 min 31, 2018) – Anonyme, 1958 – BRUN, 2013 – CASTELLVI, COUREUX, 2021 – EPPE, BÉNÉZET, 2017 – L’HOUR, 2012 – MACHU, 2017 – Divers courriers à l’AAPO (2006) et à G. Castellvi (2013-2022) – Renseignements fournis par Laurent Chevalier (mars 2024).

Bibliographie

– Anonyme, « Avec les Hommes Grenouille du Groupe de recherches Sous-Marines du Roussillon », Revue Mairies et Chambres économiques, février-mars 1958, n° 43-44, p. 80-81.

– BRUN, François, Côte Vermeille, Histoire et patrimoine sous-marin, éd. Trabucaire, Canet, 2013, 224 p.

– CASTELLVI, Georges, COUREUX, Pierre, Yves Chevalier, Pionnier de l’archéologie sous-marine, hors-série n° 7 de la revue Présence d’André Malraux, AIAM éditions, Paris, 2021, 92 p.

– EPPE, Guillaume, BÉNÉZET, Jérôme, Donation du fonds d’archéologie et d’histoire de la bibliothèque d’Yves Chevalier, Inventaire général, SAD-CD des P.-O., Perpignan, déc. 2017, 88 p.

– L’HOUR, Michel, De L’Archéonaute à l’André Malraux, Portraits intimes et histoires secrètes des mondes engloutis, Actes Sud-DRASSM, Arles-sur-Rhône, 2012, 286 p.

– MACHU, Franck, Frédéric Dumas, fils de Poséidon, éd. de l’Homme sans poids, Villeneuve-en-Retz (Loire-Atlantique), 2017, 430 p.

Abréviations, acronymes, sigles et symboles

AAPO : Association archéologique des Pyrénées-Orientales

AIAM : Amitiés internationales André Malraux (Paris)

APPSA : Archéologie et préservation du patrimoine archéologique (créé en 2015, UPVD)

CERP : Centre européen de recherches préhistoriques (Tautavel, Pyrénées-Orientales)

CMAS : Confédération mondiale des activités subaquatiques

DAH : Direction des Antiquités historiques.

DRASM : Direction des recherches archéologiques sous-marines (1966), puis Département des recherches archéologiques sous-marines (1991), devenu ensuite le DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines) dont la base a toujours été à Marseille

FFESSM : Fédération française d’études et de sports sous-marins

GRS : Groupe de recherches sous-marines (créé au sein de la Marine nationale en 1945 autour des « Mousquemers », Jacques-Yves Cousteau (lieutenant de vaisseau), Frédéric Dumas (contractuel civil) et Philippe Tailliez (capitaine)

GRSMR : Groupe de recherches sous-marines du Roussillon (fondé en 1953)

L.-R. : Languedoc-Roussillon

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur

SAD 66 : Service archéologique départemental des Pyrénées-Orientales

UPVD : Université de Perpignan – Via Domitia

Georges Castellvi, Pierre Coureux